1807 beschloss das britische Parlament den Sklavenhandel im British Empire zu verbieten und drängte auch andere Staaten dazu. Bis 1820 hatten sich mit den USA, Portugal, Schweden, Frankreich, den Niederlanden und Spanien die Sklavenhandel treibenden Nationen Europas dem Verbot angeschlossen. Das Osmanische Reich hingegen schloss sich erst 1890 dem Verbot des Sklavenhandels an. In der Osmanischen Welt ging der Sklavenhandel weiter, mit fliessenden Übergängen zur modernen Sklaverei.

Auch im Westen dauerte es 60 Jahre vom britischen Beschluss bis zum letzten Sklavenschiff (1866). Auf der iberischen Halbinsel war das Verbot eher aufgezwungen als aus Überzeugung gefolgt. Vor allem nach Brasilien und weniger auch nach Kuba wurden weiterhin Sklaven verschleppt, insgesamt 2,7 Mio. Menschen nach 1820, auch wenn die britische West Africa Squadron den Atlantik patroullierte. Insgesamt 1600 Schiffe mit rund 150’000 Menschen fing die Flotte ab.

Wie funktionierte dieser Sklavenhandel unter den Bedingungen der Illegalität?

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts gehörten die Kaufleute, die sich im Sklavenhandel betätigten, der portugiesischen Oberschicht an, oft Adelige aus dem Umfeld des Königshauses. Als Pedro I 1831 Brasilien verliess, begleitete ihn ein Grossteil der Eliten in seinem Umfeld, weshalb der Sklavenhandel beinahe verschwand. Sklavenschiffe, wenn auch überaltert und überholungsbedürftig, bestanden noch, Kapitäne, die bereit waren, die Fahrten zu unternehmen, ebenso. Doch ihnen fehlte das nötige Geld, um die Fahrten zu finanzieren. Die Schiffe mussten nämlich mit Handelsgütern ausgestattet sein, um sie an der Westküste Afrikas umzutauschen gegen versklavte Menschen.

In diese Lücke sprangen britische Handelshäuser, die ohnehin die Produkte für diesen Handel in ihrem Angebot hatten: Textilien hauptsächlich sowie Alkohol und Waffen. Diese stellten sie den Kapitänen auf Kredit von 18 Monaten zur Verfügung. Kredite von solch langer Laufzeit waren unter den Kaufleuten eigentlich verpönt. In Singapur zum Beispiel gaben europäische Handelshäuser ihren chinesischen oder indischen Händlern Kredite von 4–6 Monaten. Die Fahrt über den Atlantik und zurück, wobei die Schiffe unter Umständen britischen Patrouilleschiffen ausweichen und sich in Buchten verstecken mussten, dauerte jedoch so lange. Scheinbar waren die Gewinne in diesem Geschäft so attraktiv, dass die Kaufleute das Risiko eingingen.

Diese Machenschaften entgingen dem britischen Konsuln nicht. Er hatte aber lange keine Mittel, um dagegen vorzugehen, bis er 1845 schliesslich ein Mittel fand: Er drehte dem Handel den Geldhahn zu, indem er die britischen Handelshäuser verpflichtete, nur noch Kredite von maximal 12 Monaten zu erteilen. Dies gelang ihm, indem gleichzeitig in England Druck auf die Mutterhäuser ausgeübt wurde. Die grössten Kreditgeber zogen sich daraufhin aus dem Sklavenhandel zurück.

Was hat das nun mit der Ostschweiz zu tun?

Nach dem Rückzug der Briten bis zum Ende des Sklavenhandels 1852 öffnete sich skrupellosen Kaufleuten ein kurzes Zeitfenster, um ebenfalls in diesen Handel einzusteigen. Einige Kaufleute aus der Schweiz in Zusammenarbeit mit Lieferanten aus der Ostschweiz ergriffen tatsächlich diese Gelegenheit. Die Hinweise darauf sind spärlich, vermutlich auch weil der Sklavenhandel damals in der Öffentlichkeit sehr verpönt war. In einem Auftragsbuch der Firma P. Blumer & Jenny, einer Stoffdruckerei in Schwanden, gleichzeitig Welthandelshaus mit Filiale in Ancona und Manila, findet sich aber ein eindeutiger Beleg. In diesem Auftragsbuch sammelte die Firma die Anweisungen ihrer Partner in Rio de Janeiro, Salvador de Bahia und Pernambuco (heute Recife).

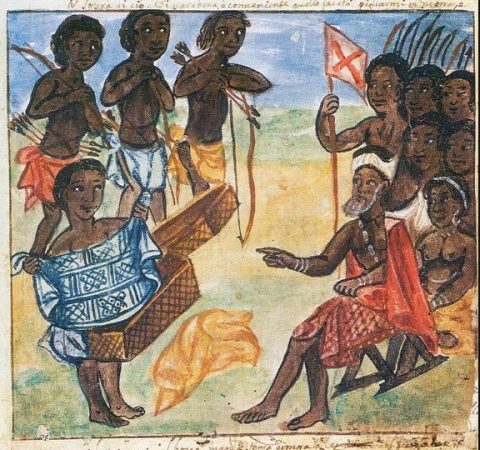

In Salvador war dies ein bekannter portugiesischer Sklavenhändler (Domingos Gomes Bello). Er stand in Korrespondenz mit König Osoko, dem Oba von Lagos, der ihm Versklavte lieferte.

J.U. Vollenweider in Rio de Janeiro empfahl P. Blumer & Jenny, sogenannte Zuartes zu liefern. Der Artikel passe nicht für den Konsum in Brasilien, sondern werde für den Sklavenhandel als Tauschware benutzt. Zuartes waren blaue Stoffe, die ursprünglich aus Indien kamen und durch die Portugiesen in Angola eingeführt worden waren. Sie verdrängten damit auch die eigene Textilproduktion im Königreich Kongo, zu dem Teile Angolas gehörten.

Vollenweider schreibt auch, dass Anderegg (Wattwil) «starke Posten unterwegs hat, weil er effektiv 30-40% bei früheren verdient hat». Wie wichtig dieses Geschäft für Anderegg gewesen war, zeigt auch der Umstand, dass von 1845–47 sein Sohn, Georg Friedrich Anderegg (von 1863–75 Nationalrat für die Liberalen, FDP) das Geschäft in Rio de Janeiro betreute. Der lokale Partner war das Haus Thomann, Weber & Co., deren Partner beide aus St. Gallen kamen.

Aus den Geschäftsbüchern von P. Blumer & Jenny geht hervor, dass die Firma ihren Partnern in Brasilien Kredite von bis zu 24 Monaten verliehen hat – ein weiterer Hinweis auf den Sklavenhandel. Die Textilien gingen von der Ostschweiz aus erst nach Brasilien. Dort gaben die Geschäftspartner die Waren an Kapitäne auf Kredit. Diese machten die Fahrt über den Atlantik und zurück. Erst danach kamen die Retouren in Form von Kaffee nach Europa.

Diese komplizierten und risikovollen Geschäfte nahmen für die Firma zwar keinen grossen Umfang ein. Welchen Umfang sie bei Anderegg hatten, wissen wir nicht, jedoch ist davon auszugehen, dass dieser eher grösser war. Umso beschämender ist die Tatsache, dass P. Blumer & Jenny sich an einem Geschäft beteiligten, das ihren moralischen Grundsätzen widersprechen hätte müssen. “Im Namen Gottes, Amen”, mit diesen Zeilen beginnt jeweils ein Geschäftsbuch.